Durch die Vereinigung Bitburgs mit der Grafschaft Luxemburg unter Gräfin Ermesinde im Jahre 1239 teilte unsere Stadt das Schicksal dieses Landes.

1443 musste die Herzogin Elisabeth von Luxemburg (die Grafschaft war 1354 von Kaiser Karl IV. zum Herzogtum erhoben worden) alle Rechte auf ihr Land an den streitbaren Herzog Philipp den Guten von Burgund abtreten, der es im Kriege erobert hatte. So kam auch Bitburg 1443 an Burgund. Damit begann die Zeit der Fremdherrschaft, die bis 1815 dauerte, als Bitburg an Preußen kam.

1477 kam durch die Vermählung der Prinzessin Maria von Burgund mit dem Erzherzog Maximilian von Österreich Bitburg mit Luxemburg an das Haus Habsburg=Österreich.

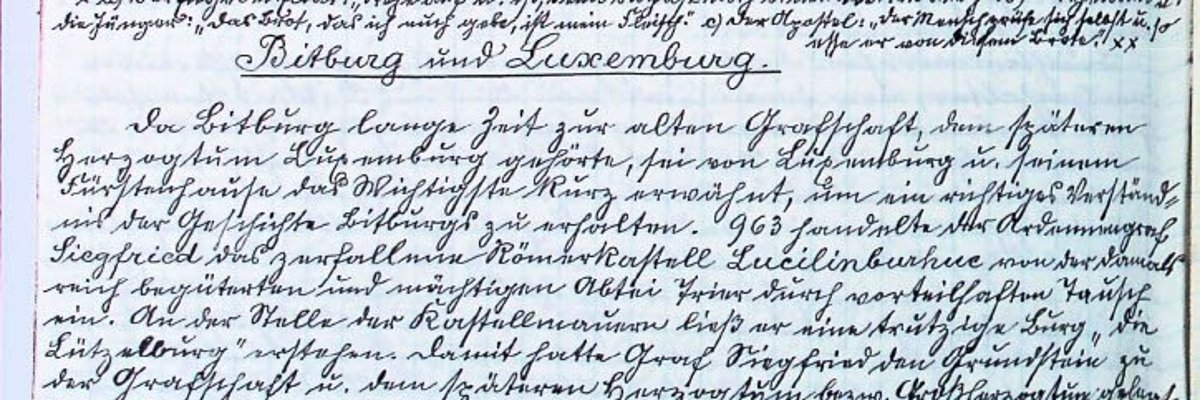

1545 ließ Kaiser Karl V., der auch König von Spanien war, dass nach der Entdeckung Amerikas 1492 mächtig an Macht und Ansehen gewann, durch den Architekten Jakob Deventer einen Stadtplan anfertigen, der uns ein Bild des alten Bitburg bietet. Das Original ist im Museum zu Madrid. (Bitburg mit Luxemburg gehörte damals zu den spanischen Niederlanden im deutschen Reichsverbande.) Umstehend ist eine Wiedergabe des Stadtplanes, wie er im hiesigen Heimatmuseum aufbewahrt wird.

1555 kam Bitburg mit Bickendorf, Biersdorf, Liessem, Ober- und Niederweiler und Rittersdorf unter Kaiser Karl V. an Spanien. Der König von Spanien verlieh der Stadt Bitburg für besondere Leistung eine Fahne mit dem Andreaskreuze. Das war eine Folge davon, dass die Herrschaft Bitburg zu Luxemburg gehörte, mit dem sie damals spanisch wurde. Die Kurtrierischen nannten ihre Nachbarorte deshalb „im Spanischen“.

Im 15. und 16. Jahrhundert waren als vornehme Geschlechter in Bitburg: Cob und Nüdingen, Geisen, Schweisthal und Enschringen bekannt. Das vornehmste Adelsgeschlecht waren die von Enschringen. Spuren dieser weitverzweigten Familie finden sich in der Stadt und in dem luxemburgischen Lehensschloss „der Burg“, dann in Rittersdorf, in Ließem und in Wolsfeld.

Zwischen 1550 und 1700 zählte Bitburg 100 Kriegsjahre. Da damals fast nur im Sommer Krieg geführt wurde, lagerten die Soldaten mit Weib und Kind und dem gesamten Troß in den Dörfern und Städten unserer Gegend im Winterquartier, so dass die Einwohner viel zu leiden hatten, weil die Gegend häufig gebrandschatzt wurde.

Im 30 jährigen Krieg (1618-1648) blieb auch Bitburg nicht von den Wirren und Schrecknissen verschont. Zum Glück war die Stadt von einer festen Mauer umschlossen. Einmal erschienen die Schweden, um die Stadt zu erobern und auszuplündern. Aber die Bürger leisteten so tapfere Gegenwehr, dass die Schweden abziehen mussten. Darüber weiß die Sage von den „Bebriger Geißestrippern“ zu berichten. – Kurz nach dem 30 jährigen Kriege, um 1650, schrieb ein Bitburger Bürger eine Chronik über die Ereignisse seiner Zeit. Er berichtet von feindlichen Besetzungen und Kontributionen. Sehr anschaulich schildert er den Osterdienstag des Jahres 1648, „wo der Obrist Baron de Tours sich ganz rebellisch angestellt, die Wachen hat er von den Thorn heruntergetrieben, den Bürgern das Gewehr abgenommen. Etliche Bürger haben sich auf das Rathaus salviert. Er hat mi 2 compagnien uns attaquiert mit sturm und schießen. Schließlich hat der Obrist geschrieen: fried, fried, wir sollten herunderkommen, es würde keinem leids geschehen; er hat aber sein Wort gehalten, gleich einem hond, der fasten häld; den bürgern hat er das gewehr abgenommen.“

Auch der „Westfälische Frieden“ von 1648 brachten dem Bitburger Land keine dauernde Ruhe. „Am 14. dieses monats juni ist der frieden hier feierlich publiciert worden mi freidenfeuer auf Sant Maßem (St. Maximin), auch ganze Bürgerschaft mit gewehr und fligenden Fahnen nacher Haus begleitet worden.“ So heißt es in der Chronik; sie weiß auch sonst viel über Belagerungen, Abgaben und Quartierlasten zu erzählen.

Auch an Pest und Hungersnot hatte Bitburg oft zu leiden. Die Schuldigen dafür glaubte man in Hexen zu finden, die hier und in manchen Dörfern einen schrecklichen Tod fanden. Auch ein Schweisdal fiel dem Hexenprozesse zum Opfer, weil seine Ankläger es auf sein Vermögen abgesehen hatten. In der Umgebung ist damals eine Reihe von Dörfern vollständig ausgestorben. Auch Bitburgs Einwohnerzahl ging sehr zurück. Kurz vor 1700 zählte die Stadt nur noch 60 Häuser. 1604-1630 wütete die Pest im Lande. Vielleicht ist jener schicksalsschweren Zeit auch das Dorf Even (in der Gegend des Sonnenhofes ausgestorben und verschwunden.)

Bei dem Wechsel der Landesregierungen und der deutschen Uneinigkeit war es kein Wunder, dass der ländergierige französische König Ludwig IV. darnach trachtete, hier im Westen auf Kosten des deutschen Landes seine Herrschaft weit auszudehnen. In den Raubkriegen des „Sonnenkönigs“ Ludwigs IV. hausten die französischen Herren schlimm im deutschen Westen. 1667 wurde Bitburg erobert und geplündert und ein Teil der Stadtmauer zerstört.

1675 wurde Crequi bei der Konzer Brücke von den Kaiserlichen geschlagen, dann in Trier gefangen genommen und nach Koblenz abgeführt.)

Acht Jahre später, 1685, eroberten es die Franzosen wieder und rissen die Befestigungen nieder. 1689 ließ derselbe König „per Raison d’Etat“, das heißt aus Staatsgründen durch den Mordbrenner General Crequy (eines zweiten Melac) die Stadt in Brand stecken, so dass fast alle Häuser ein Raub der Flammen wurden, also von den älteren Gebäuden nicht mehr viel vorhanden ist. Daher die Bitburger Redensart, wenn es einem schlecht ging: „Et geht mer kräkig (von Crequy)“, d. h. „arg dreckig“.

Es ist schade für die vielen Altertümer, die damals verloren gingen.

1685 sprach die Reunionskammer von Metz das Herzogtum Luxemburg dem Raubkönig Ludwig dem IV. zu. Zwar rebellierten die Bürger Bitburgs gegen die Einverleibung in Frankreich und schlossen zum Proteste die Stadttore. Aber sie konnten der feindlichen Übermacht nicht standhalten. Also kam die Stadt 1685 an Frankreich. Durch den Nimweger Frieden kam es 1697 wieder an Luxemburg.

1714 wurde unser Kreisgebiet mit Luxemburg durch den Utrechter Frieden Österreich zugesprochen, bei dem es blieb, bis es 1794/95 durch die französischen Revolutionstruppen erobert und 1797 im Frieden von Campo Formio an Frankreich abgetreten, bei dem es bis 1814 verblieb. Die österreichische Herrschaft, besonders unter Maria Theresia war für unsere Gegend eine glückliche Zeit des Friedens und des Wohlstandes.

1777-1779 ließ der Echternacher Abt Emanuel Limpach die Weilerbacher Hütte (Eisenschmelze und Schmiede) anlegen. (In dieser Zeit wurden die Schweine in die Wildschlucht getrieben, die seitdem den Namen „Schweineställe“ führt.) 1725 ging eine Prozession von 150 Menschen mit Pfarrer aus Gransdorf (Eifel) beim Übersetzen über die Mosel unweit St. Maximin unter.)

1705 am 24. Juni schrieb Marlborough während des Spanischen Erbfolgekrieges von Bitburg aus an seine Gemahlin. Am 19. Juni 1705 bestand er bei Hillesheim einen Kampf mit den Franzosen.

1789 und 1805 litt Bitburg schwer durch Brand.

Die französische Revolution, die durch manche vernünftige berechtigte Forderung der Menschheit ganz Europas in Erregung setzte, sich aber bald ins Maßlose und Unmögliche verlor, überzeugte durch Rohheit und Grausamkeit und unheilvolle Folgen die Völker bald, daß eine bessere Zukunft auf diese Art nicht zu schaffen ist. Wohin die rohen Revolutionstruppen kamen, verursachten sie viel Unheil, enteigneten Kirchen und Klöster, zerschlugen Wappen und Heiligenbilder. 1795 eroberten sie Bitburg, das dadurch wieder auf 20 Jahre an Frankreich kam, obgleich Österreich es erst 1797 im Frieden von Campo Formio förmlich abtrat. In diesen bösen Revolutionstagen zerschlug ein fanatischer Revolutionär an den 14 Stationen, die in der Trierer Straße von der Bäckerei Elsen an bis St. Maximin standen, die Christusköpfe. Das erzürnte Volk war machtlos gegen diese ruchlose Tat und erzählte noch lange von dem „Herrgottsschlächter“.

1797 kam das ganze linke Rheinufer an Frankreich. Kirchen- und Klöstergüter wurden Staatseigentum und später versteigert. Mit einem Schlage verschwanden im Rheinland 50 Kleinstaaten, so bei uns Abtei Prüm, Luxemburg, Kurtrier, Grafschaft Manderscheid u.a., damit schwanden viele Schranken und die Einheit wurde zum Segen.

Mit der Neuordnung wurden auch 1797 staatliche Standesämter eingerichtet, und die Kirchenbücher hörten damit auf Standesakten zu sein.

Wie die Römer auf ihre Heeresstraßen so großen Wert legten, so tat es auch der Kriegsmann Napoleon. Noch lange führten manche Brücken und Straßen den Namen des Eroberers. Von den einen wurde er hysterisch angestaunt, aber von den anderen gefürchtet und gehaßt. Dazu ein nettes Beispiel aus Trier, wo ein französischer Bischof waltete. Als Napoleon 1804 Trier besuchte, wurde, um ihn nicht zu beleidigen, die Inschrift auf dem Zifferblatte der Domuhr, die bis dahin lautete: „Nescitis, qua horafur veniet“ (=ihr wisst nicht zu welcher Stunde der Spitzbube kommt“) geändert in: „Nescitis qua hora dominus veniet“ (=Ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Herr kommt.“)

1802 fand der Bauer Matthias Müller aus Mötsch im Albachtale einige Schuh tief im Boden eine Eisenmasse, die ursprünglich 1600 kg wog und für einen Meteor gehalten wurde.

Napoleon I. bedrückte das rheinische Volk sehr durch Aushebung von Soldaten und Pferden und durch schwere Abgaben und Lieferungen. Und das hatte guten Folgen, indem es die Achtung und Ehre, die ein glänzender Sieger rasch gewinnt, doch mächtig eindämmt. Das Volk atmete auf, als nach dem ersten Pariser Frieden 1814 das linke Rheinland, mit Ausnahme von Saarbrücken und Saarlouis, preußisch wurde. Zwar schien 1814 die Zukunft Bitburgs, das Hauptort des von Frankreich losgetrennten Departments des Forets (Walddepartment) wurde, noch nicht ganz sicher, doch kam es 1815 endgültig an Preußen.

Und damit hatte die Fremdherrschaft ein Ende.

1802 Säkularisation der christlichen Güter und Aufhebung der Klöster durch die Franzosen