1. Untertanen und Grundherren

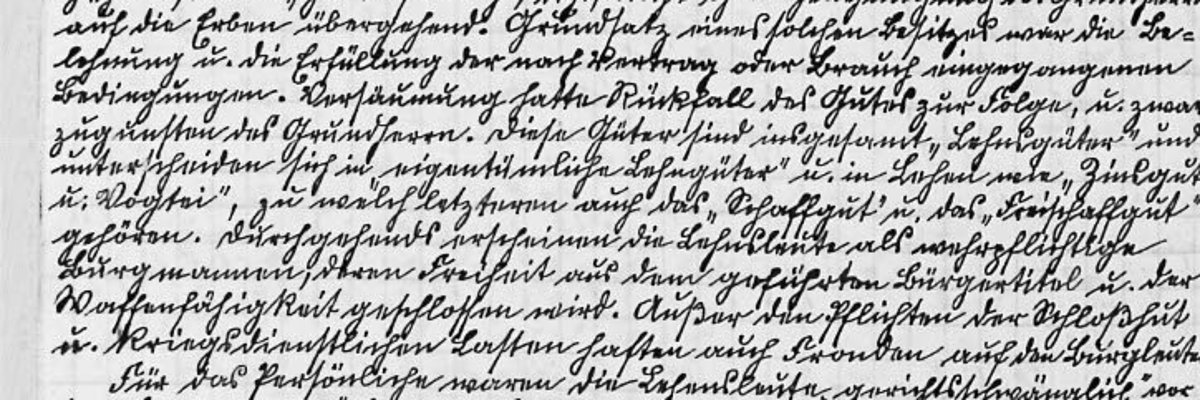

Bei der Verpflichtung der Untertanen gegen die Grundherren galt das Recht der Freizügigkeit als unterscheidendes Merkmal des freien Mannes von dem Unfreien. Der Freie war Herr seiner Person. Die dinglichen Bande konnte er nach Belieben abstreifen. Grundeigentum zu erwerben war der an die Scholle gebundene Leibeigene weniger beschränkt als der Freizügige. Während dieser [der Leibeigene] durch die Übernahme unfreien Bodens in ein Verhältnis trat, welches seiner persönlichen Freiheit Abbruch tat, indem er Leibeigener seines Lehensherren wurde und dadurch seine Freizügigkeit einbüßte. Der Leibeigene konnte in Besitz von Gütern jeder Art gelangen, ohne doch seine Freiheit zu erlangen. Das Erbe war „vorfällig[1]“, d.h. direkt auf den natürlichen Erben übergehend, oder „hinterfällig“, d.h. nicht ohne Genehmigung des Grundherren auf die Erben übergehend. Grundsatz eines solchen Besitzes war die Belohnung und die Erfüllung der nach Vertrag oder Brauch eingegangenen Bedingungen. Versäumung hatte Rückfall des Gutes zur Folge, und zwar zugunsten des Grundherrn. Diese Güter sind insgesamt „Lehensgüter“ und unterscheiden sich in „eigentümliche Lehngüter“ und Lehen wie „Zinsgut[2] und Vogtei[3]“, zu welch letzterem auch das „Schaffgut[4]“ und das „Freischaffgut“ gehören. Durchgehendes erscheinen die Lehnsleute als mehrpflichtige Burgmannen, deren Freiheit aus dem geführten Bürgerartikel und der Waffenfähigkeit geschlossen wird. Außer den Pflichten der Schloßhut und Kriegsdienstlichen Lasten haften auch Fronden auf den Burgleuten.

Für das Persönliche waren die Lehensleute, „gerichtsschwänglich“ vor dem „Hochgerichte[5]“ oder dem „Burggerichte“. Alles die Lehngüter betreffende gehörte vor den „Lehnhof[6]“.

Die „Vogtei“ ist der Boden der Unfreiheit. Dem Grundherren standen über die seiner Gerichtsbarkeit unterworfenen Personen und Sachen ausgedehnte Rechte zu. Er war dem Landesherren schuldig, die Vogteien nach Brauch zu bemannen. Die Untertanen der Vogtei sind nicht freizügig, noch dürfen sie nach außen heiraten; sie müssen sich um einen Preis loskaufen. Wer ohne Herrenbewilligung außerhalb der Herrschaft heiratete, blieb mit den aus dieser Ehe erzeugten Kindern des Herren Eigentum. Ein von der Leibeigenschaft losgekauftes Familienmitglied verlor alle Erbansprüche auf die Immobilien der Vogtei. Die Witwe musste bei zweiter Ehe die Vogtei verlassen. Neben den aus der Ackergewinnung entspringenden Abgaben waren auch Frondienste zu leisten. Der Herr war seiner Zinsen und Dienste unverlustig.

[1] Primogenitur (mlat. primogenitura = die Erstgeburt). Um die Zersplitterung der großen Reichslehen und der Grafschaften zu verhindern, legte Kaiser Karl IV. in seiner Goldbulle von 1356 fest, dass in den Häusern der Kurfürsten die Erbfolge nach dem Erstgeborenenrecht zu regeln sei, d.h., dass das gesamte Hausgut und das Regiment dem Erstgeborenen zu verbleiben hatten. Diese Regelung hatten einige Häuser bereits vorweggenommen (z.B. Henneberg 1310, Hessen 1311, Katzenelnbogen 1331, Bayern 1341, Holland 1347, Braunschweig 1351); später setzte sie sich in den meisten Fürstendynastien durch. (Mittelalter-Lexikon https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Primogenitur Stand 27.05.2025)

[2] Zinsbauern, auch Zinsleute,[1] Gabelleute[2] oder Zensualen (lat. homines censuales) waren Angehörige des Bauernstands, die gegenüber dem Grundherrn zur Leistung von bestimmten Geldabgaben (Zinsgeld, zu lateinisch census = Abgabe, Zins) verpflichtet waren.[3] siehe Wikipedia sowie https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB&lemid=Z06918

[3] Vogtei (mhd. vogetie, voitie = Vormundschaft, Anwaltschaft, Rechtsbeistand; v. lat. advocatia). Das Amt (mhd. vogetunge), der Amtsbezirk, der Amtssitz eines ®Vogtes.

Von besonderer Bedeutung war die Vogtei im Bereich geistlichen Besitzes: der Vogt war ein Laie, der die weltlichen Interessen von geistlichen Herren (Bischöfen, Äbten) bzw. Institutionen (Kirche, Kloster) in Rechtsfragen zu Grundherrschaft und Kirchengut wahrnahm, sie vor Gericht vertrat und vor Gewalt schützten ("Schutzherrschaft"). Schon zu Zeiten Karls d. Gr. waren Kirchenvogteien feste Einrichtungen mit Amtscharakter; Kirchenvögte kamen selten durch freie Wahl durch die Bevogteten, üblicherweise durch Ernennung seitens des Kirchen- oder Klosterstifters (Patronatsherren) ins Amt. Vom 11. Jh. beanspruchten die Stifterfamilien die Vogtei in zunehmendem Maß als erbliches Recht. - An der Spitze der salisch-ottonischen Reichsvogteien standen Vertreter der mächtigsten Adelshäuser, die durch Wahl, durch Erbfolge oder durch Kauf in ihr Amt kamen. Vom 13. Jh. an gab es Vogteien für eine Vielzahl von Sachgebieten, die mit Verwaltungsaufgaben in Land und Stadt befasst waren.

An manchen Klöstern hatte der zuständige Vogt seinen Amtssitz in einem eigenen, außerhalb des Klausurbereichs liegenden Vogtshaus. Dieser entsprach baulich einer städtischen Vogtei und war herrschaftlich ausgestattet mit einem Festsaal und heizbaren Räumen. Beispiel: das Vogtshaus im Kloster Alpirsbach. (Mittelalter-Lexion https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Vogtei Stand 27.09.2025)[4] Auch Stockgut genannt. Das Stockgut (Stockland bei Thalexweiler, Bubach usw.) ist ein unteilbares Gut, das stets auf das älteste Kind vererbt wurde. (Quelle https://www.hfrg.de/index.php?id=374 Stand 27.09.2025

[5] Hochgericht. (mhd. halsgerichte, hohgeriht; mlat. iudicium maius, iud. altum, iud. supremum; vom 12. Jh. an auch bluotban, iudicium sanguinis). Die hohe Gerichtsbarkeit hat sich aus dem ®Kompositionensystem der Volksrechte entwickelt, war bis ins 10. Jh. durch die Höhe der verhängten Bußzahlungen definiert und wurde meist von den Grafengerichten ausgeübt. Dazu gesellte sich die Blutgerichtsbarkeit bei ®handhafter Tat. Im 12. Jh. hat sich das Hochgericht vom ®Niedergericht getrennt und zunehmend den Charakter einer Blutgerichtsbarkeit angenommen. Zu seinem Aufgabenbereich gehörten nun vornehmlich Delikte, die mit Lebens- oder Körperstrafen zu ahnden waren (delicta capitalia, causae maiores, c. sanguinis), seltener solche, die durch Geldstrafe abgegolten werden konnten (causae minores). Zu den Kapitaldelikten zählten ®Mord, schwerer ®Diebstahl, ®Brandstiftung, ®Vergewaltigung, später auch unberechtigte Fehde, Friedensbruch, Münzfälschung (s. Münzvergehen), Ketzerei (s. Häresie), Zauberei (s. Hexenprozess), Sodomie und Abtreibung. Bei Fällen von ®Verwundung war die jeweilige Gerichtszuständigkeit i.a. durch die Schwere der Verletzung gegeben und nicht eindeutig festgelegt.

Kompetenzstreitigkeiten entstanden vor allem um bußwürdige Sachen wie ®Totschlag und schwere Verwundung, da sowohl Hoch- wie Niedergericht am Eingang der Bußgelder interessiert waren. Vom 12./13. Jh. an gelang es den Niedergerichten in zunehmendem Maße, die bußwürdigen Sachen an sich zu ziehen, wogegen das Hochgericht auf die Erledigung todeswürdiger Sachen festgelegt und zum reinen Blutgericht wurde.

Im SMA. erreichten auch die Ratsgremien einiger privilegierter Reichsstädte die Blutgerichtsbarkeit (z.B. Nürnberg, 1320). (Mittelalter-Lexikon, https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Hochgericht (Stand 27.09.2025)[6] Hof an der Stelle eines zumeist während des Mittelalters von adeligen Grundherren an Ritter vergebenen Lehens

[7] feuchte, fette Wiesen ab, die in unmittelbarer Nähe zum Dorf oder Stadt lagen.

[8] Dies ist ein Begriff für den Anführer einer Hundertschaft, dessen Fortbestehen im Mittelalter in der heutigen Forschung jedoch umstritten ist.

[9] Schultheiß (mhd. schultheize, ahd. sculdheizo; von Schuld und heischen [einfordern], eigentlich "der Verpflichtung Befehlende". Kontrahiert auch Schulze, Schultze, Schulte, Scholz; mlat. scultetus, causidicus). Aus einem landesherrlichen Amtsträger, der die Erlegung der Abgaben sowie die Einhaltung von Vorschriften überwachte und gerichtliche Anordnungen vollstreckte, wurde später der ländliche Dorfschulze oder der Stadtschultheiß: der Gemeindevorsteher mit niederer Gerichtsgewalt; er hatte die Belange der Dorfgemeinschaft gegenüber dem Grundherren zu vertreten und gleichzeitig dessen Interessen wahrzunehmen. Dorfschultheiße wurden vom Grundherren eingesetzt oder in freier Wahl durch die Dorfgemeinde gewählt. In Orten, in welchen mehrere Grundherrschaften begütert waren, gab es auch entsprechend viele Schultheißen. In manchen Reichsstädten wurde das Schultheißenamt erblich. Im SMA. fielen oft die Ämter des ®Vogts oder des ®Burggrafen mit dem des Schultheißen in eins, wodurch dieser zum Stadtrichter schlechthin wurde. Im Gebiet der ostdt. Siedlung bildete sich das Amt des Erbschulzen, das erbliche, an die Hofstelle gebundenen Dorfrichter- und Dorfvorsteheramt, das häufig dem ®Lokator vorbehalten war (s. Bauermeister). (Mittelalter-Lexikon https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Schulthei%C3%9F Stand 27.09.2025)

2. Die Gemeinde und die in ihr Wohnende

Von der Leibeigenschaft zur Freiheit lassen sich vier Arten von Gemeinden unterscheiden: 1. Die Gemeinde der Leibeigenschaft, 2. Die freie Gemeinde hinterfälliger Güter, 3. Die freie Gemeinde vorläufiger Güter, 4. Die städtische Gemeinde.

- Auf der niedrigsten Stufe der Freiheit treffen wir die Gemeinde der Leibeigenschaft. Die Vogteien sind Schaffgütergemeinden. Sie stehen unter dem Schutze der Gerichtsbarkeit ihrer Grund- und Gerichtsherren. Das Gemeindegebiet zerfällt in a) Stockgüter, b) das herrschaftliche Kammergut (Höfe, Mühlen, Achten, Brühle[7], Wälder) und c) das Gemeindeeigentum. – Jeder Gemeindeverband hat sein eigenes Grundgericht und eingesessene Schöffen. Verwaltung und Justiz sind ungeschieden; sie werden durch Herrendiener, Gerichtsschöffen, Centener[8] und Hilfsbeamte geübt. (Centener vom lateinischen centenarius, das ist ein Vorstehereiner Hundertschaft oder eines Ortes, also der Schultheiß[9]). Aus jener Zeit berichten die Weistümer (das sind Urkunden über die Schöffensitzungen) über die Zustände in den Orten zwischen Herrschaften und ihren Untertanen, über die Pflicht des Grundherren, seine Untertanen zu beschützen, über die Rechte, die er gegenüber den Untertanen hat und über die Pflichten, die diese gegen ihren Grundherren haben.

- Die freien Dorfgemeinden erscheinen als genossenschaftliche Vereine unter dem Schutze des Grund- und Gerichtsherren. Die Aufnahme als Gemeiner ist hier durch Aufenthalt von Jahr und Tag durch eine Gebühr an Herrn und Gericht bedingt.

- Die städtische Gemeinde hat ihre eigene doch nicht für alle Orte gleichförmig normierte Verwaltung mit ihrem aus Wahlen hervorgegangenen Gerichte und Gemeinderat nebst Centener, Bau- und Zunftmeistern. Auch mit den Symbolen der Freiheit: Rathaus, Gemeindekasse, Siegel, Banner, Glocke und Hochgericht waren sie verschieden ausgestattet. Die Einwohner führten die Bezeichnung „Bürger“. Die Gewerbe hatten Satzungen und Vorrechte und nahmen durch ihre Amtsmeister Teil an der Verwaltung. Durch die Siegelfähigkeit ist die moralische Person der Gemeinde als dritter Stand der Geistlichkeit und dem Adel nähergerückt. Der Bürger steht in vollem Genusse des Eigentums. In der Regel gilt Befreiung vom Herrendienste mit Ausnahme der Heeresfolge. Die Orte Bitburg und Neuerburg erhielten städtische Rechte durch Frei- oder Freiheitsbriefe, und zwar Bitburg im Jahre 1262 und Neuerburg im Jahre 1339.

Aus dem Freiheitsbriefe von Bitburg:

- Hat ein Bürger von Bitburg einen Mitbürger verwundet, so tun vorerst Richter und Schöffen dem Verwundeten ein Genüge, hat aber der angreifende Teil eine Beschwerde zu Last des Verwundeten, so ist letzterer gehalten, sich vor Gericht zu rechtfertigen.

- Wir behalten uns und unseren Nachfolgern in der Grafschaft Luxemburg die Bannöfen in der nämlichen Weise wie zu Thionville, so daß kein Bürger einen Backofen haben darf. Wir können niemand den Gebrauch gestatten, noch zu Lehen geben, aber wir genießen alle Vorteile dieses Rechtes. (Solche Rechte hatte der Grundherr am Besitze der Gemeinde außer am Backhaus auch am Brauhaus und der Mühle).

- Wer mit Wein handelt, zahlt uns jährlich zu Ostern und Pfingsten 100 Stuber.

- Die Bürger von Bitburg stellen auf eigene Kosten zwei Wachen zu Hut der Stadt, und wir halten uns vor, nach Gutdünken eine dritte zu stellen. In Kriegszeiten sind die Bürger von Bitburg gehalten, die erforderliche Mannschaft zu stellen.

- Die nämlichen Bürger unterhalten auf eigene Kosten zwei Boten unsere Briefe zu tragen. Auch unsere Amtsleute dürfen dieselben zu unseren Diensten gebrauchen.

- Wenn wir eine Kriegsfahrt ansagen, werden nicht alle mitziehen, sondern es wird zur Hut der Stadt eine gewisse Anzahl zurückbleiben. Wenn jedoch diejenigen, welche der Propst bezeichnet, nicht am bestimmten Orte erscheinen, zahlen sie die Buße.

Aus dem Freiheitsbriefe von Neuerburg:

- Ins Hochgericht gehört alles Leibsträfige, Hals, Bauch, Mord, Totschlag, Straßenraub, Dieberei, Verrat, Zauberei, Ketzerei, blutige Wunden und Scheltworte

- Ins Mittelgericht gehören; Schuld, Pfändung, Pfändveräußerung

- Im Grundgericht werden alle Grundsachen und alle hierauf bezüglichen Verpflichtungen abgeurteilt. Die nach einem Jahre nicht abgezahlten Zinsen werden Schuld und gehören dann vor das Mittelgericht

[7] feuchte, fette Wiesen ab, die in unmittelbarer Nähe zum Dorf oder Stadt lagen.

[8] Dies ist ein Begriff für den Anführer einer Hundertschaft, dessen Fortbestehen im Mittelalter in der heutigen Forschung jedoch umstritten ist.

[9] Schultheiß (mhd. schultheize, ahd. sculdheizo; von Schuld und heischen [einfordern], eigentlich "der Verpflichtung Befehlende". Kontrahiert auch Schulze, Schultze, Schulte, Scholz; mlat. scultetus, causidicus). Aus einem landesherrlichen Amtsträger, der die Erlegung der Abgaben sowie die Einhaltung von Vorschriften überwachte und gerichtliche Anordnungen vollstreckte, wurde später der ländliche Dorfschulze oder der Stadtschultheiß: der Gemeindevorsteher mit niederer Gerichtsgewalt; er hatte die Belange der Dorfgemeinschaft gegenüber dem Grundherren zu vertreten und gleichzeitig dessen Interessen wahrzunehmen. Dorfschultheiße wurden vom Grundherren eingesetzt oder in freier Wahl durch die Dorfgemeinde gewählt. In Orten, in welchen mehrere Grundherrschaften begütert waren, gab es auch entsprechend viele Schultheißen. In manchen Reichsstädten wurde das Schultheißenamt erblich. Im SMA. fielen oft die Ämter des ®Vogts oder des ®Burggrafen mit dem des Schultheißen in eins, wodurch dieser zum Stadtrichter schlechthin wurde. Im Gebiet der ostdt. Siedlung bildete sich das Amt des Erbschulzen, das erbliche, an die Hofstelle gebundenen Dorfrichter- und Dorfvorsteheramt, das häufig dem ®Lokator vorbehalten war (s. Bauermeister). (Mittelalter-Lexikon https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Schulthei%C3%9F Stand 27.09.2025)

3. Von der Gerichtsbarkeit

Der Landesherr ist Hochgerichtsherr in den Herrschaften und Meierein der Propsteigebiete, sowie in den Stadtgebieten unmittelbarer landesherrlicher Hoheit. – In den herrschaftlichen Gebieten weltlicher Herren gehört diesen selbst die hohe Gerichtsbarkeit. – Auf herrschaftlichem Boden geistlicher Hoheit hat die Kirche selbst das Hochgericht. Allein, da sie den Blutbann[1] nicht üben soll, lässt sie sich durch einen Vogt vertreten. Die Herren von Hamm waren Vögte des Klosters zu Prüm. Früher waren es die Grafen von Vianden und die Herren von Schönecken. Die Ritter von Bettingen waren Vögte der zur Abtei St. Maximin gehörigen Herrschaft Rittersdorf.

Die Mittelgerichtsbarkeit gehörte bald dem Hochgerichtsherren, bald den Grundherren. Nach alter deutscher Sitte lag den Schöffen, ob das Recht zu finden und zu schaffen. Ward nun einem Gerichte ein schwieriger, über seine Rechtskenntnisse gehender Fall zur Entscheidung geboten, so suchte er Rat bei einem rechtsverwandten Gerichte. Dieses war der „Oberhof“ (Vianden für Neuerburg). In Kriminalfällen entschied das „Hochgericht“ in letzter Instanz. Gegen Urteile der Grund- und Mittelgerichte sind Berufungen an den Provinzialrat in Luxemburg zulässig gewesen.

Dem ordentlichen Gerichtsherren entgeht zuweilen die Jurisdiktion, wenn der Deliquent sich an reservierte Plätze flüchtet, z. B. Burgfreiheit, Stiftsfreiheit, Klosterfreiheit, Freihof, Bannmühle, Schöffenhaus, Backhaus. An diesen Orten kommt der Verurteilte einige Tage verweilen; alsdann helfe ihm Gott!

Als besondere Gerichte möge erwähnt werden, das „Senngericht“[2] in Mettendorf, sowie die an verschiedenen Orten auf einzelne bestimmte Tage anberaumte Markt- und Kirchweihgerichte.

In Dörfern geistlicher Hoheit fand keine Hinrichtung statt. Der vom Schöffengericht zum Tode verurteilte Verbrecher wird anderswohin ins Gefängnis gebracht, wo man ihn nach dem Ausdrucke des Weistums „im Kerker verfaulen läßt“. – Echternach machte hierin eine Ausnahme.

Die Sitzungen waren verschieden geregelt: gebotene und ungeboten. Letztere hießen auch „Jahrgeding“[3]. Die Sitzung war unter freiem Himmel (in Neuerburg auf dem Schlosshofe unter der Linde). Hier mussten alle Untertanen erscheinen, wo von den Schöffen das Weistum erklärt, Umgang und Umgegend des Gebietes und die Grenzen gezeigt wurden. In einzelnen Gerichtsorten der Grafschaft Vianden geschah das so handgreiflich, dass man die Jugend auf die Grenzsteine stieß, damit sie besser in Erinnerung blieben. – Der Grundherr führte den Vorsitz. War er geistlich, so erschien der Vogt neben ihm gewappnet (so in Rittersdorf, Matzen, Meckel, Geichlingen). Dem neuen Grundherrn wurde gehuldigt, neue Schöffen wurden vereidet; wer Kenntnis eines Verbrechens hatte, musste es anzeigen, damit es gerügt und bestraft wurde; wer eine Klage hatte, wurde aufgefordert, sie vorzubringen.

Im „Jahrgeding“[3] wurde kostenfrei gedingt; auch an den darauf folgenden vierzehn Tagen. Auch wurden am Jahrgeding Zinsen und Renten geliefert (so in Neuerburg) und die Versäumnisse im Dienste gerügt. Solcher Jahrgedinge wurden im Jahre drei gehalten. Wer das Jahrgeding nicht hielt, musste die Kosten für besondere Sitzungen bezahlen.

Die Schöffen teilte man ein in urteilssprechende und vollziehende Beamte. Die ersteren nannte man die wirklichen Schöffen, die letzteren Meier, Schultheiß, Amtmann, Richter, Centener und Propst. In Neuerburg: du bailu; daher hieß die Wohnung des vollziehenden oder Exekutivbeamten „Bailsturm“.

Hilfsbeamte waren Gerichtsschreiber und Notare. Letztere waren staatlich. Die Schöffen wurden auf Lebenszeit ernannt. Wer diese zu ernennen hatte, darüber galten verschiedene Gewohnheiten. Der Schöffe durfte nicht unehelich geboren, noch ehrlos sein. Und es unterliegt kaum einem Zweifel, dass er auch aus der Gemeinde sein musste. Der Centner war eine bedeutende Person in der Gemeinde und galt in den Dörfern als Vertrauensmann. Es lag ihm ob, genossenschaftliche Interessen zu wahren, mit den Feld- und Waldhütern zusammen ein scharfes Auge auf die Verwaltung der Gemeindegüter, der Wege, Wasserläufe, Holznutzung und der Weidengänge zu haben, die Polizei zu handhaben und die Verordnungen durchzuführen. Er leitete die Leistungen der Fronden und sonstigen Arbeiten für den Herren und half Steuern und Zinsen eintreiben. Beim Schöffengericht erschien er an der Spitze der Gemeinde und führte das Wort. Er beteiligte sich beim Hochgerichte, er führte das Gemeinderechnungswesen und wurde durch die Gemeinde gewählt. X

Dienstvergütungen der Justizbeamten wurden meist in natura entrichtet. Beköstigung und viele Sester Wein (zu je 4 Maß) spielten eine große Rolle, auch der Genuss von Acker, Wiesen, Vorrechte der Holznutzungen, der Jagd und der Fischerei. –Das den Schöffen zustehende örtliche Asylrecht für Verbrecher muss auch erwähnt werden.

X Nach der karolingischen Gerichtsverfassung stand an der Spitze des Gerichtssprengels ein Centschar (Hundertschaft oder eines Ortes) der Centener oder Schultheiß. Bei einem echten Ding stand er dem vorsitzenden Grafen zur Seite und war mit der gerichtlichen Exekution und Eintreibung der fiskalischen, d.h. dem Staatsvermögen zufließenden Gefälle betreut, während er im gebotenen Ding selber den Vorsitz führte.

[1] Siehe auch: https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/glossar/begriffe/eintrag/blutgericht.html (Stand 17.10.2025)

[2] https://wiki.genealogy.net/Sendgericht (Stand 17.10.2025)

[3] https://genlex.de/jahrgeding/ (Stand 17.10.2025)

4. Edelinge und Edelfrauen

Wie überall, so war auch in der Eifel Ritterschaft zwar im Reiten und Fechten wohl erfahren aber des Lesens, Schreibens und der Wissenschaft unkundig. Dies überließen sie den Geistlichen und ihren Beamten. Sollten die Richter eine Urkunde, die von diesen ausgefertigt war, unterzeichnen, so drückten sie einfach ihr Siegel, das sie auf ihrem Schwertknauf hatten, in Wachs der Urkunde bei. – Auf einer Urkunde aus der Zeit des Faustrechtes[4], die berichtet, dass der Graf von Vianden die Ritter von Bitburg, Bettingen, Dasburg, Falkenstein, Neuerburg u.a. auf sein Schloss entbieten ließ und Landrieden schloss, Strafe für Landfriedensbruch verkündete und einen Ritter mit der Überwachung dieser Anordnung beauftragte, ist am Schlusse ausdrücklich vermerkt, dass der Kaplan dieselbe geschrieben habe.

Die Frauen des Adels trugen statt des späteren Besatzes der Spitzen und Fransen feine silberne Glöckchen am Gürtel, der außerdem auf samtgrüne kunstvolle Stickereien mit dem Wappen des Hauses trug. Solches konnte sich nur begüterte Frauen erlauben. Die vornehmen Frauen widmeten der Kunst im Nähen und Sticken viel Zeit, während die Männer sich mit ritterlichen Übungen, Reiten, Fechten und Jagen beschäftigten. Die deutschen Frauen waren allgemein sehr fleißig und haushälterisch. Wir wissen, dass die Gemahlin Karls des Großen es nicht verschmähte, die Prachtgewänder ihres Gemahls selbst anzufertigen. In der Kathedrale zu Metz wird noch heute ein Chormantel Karls aufbewahrt, den ihm seine Gemahlin angefertigt hatte, um ihn bei kirchlichen Festlichkeiten zu tragen. Karl war nämlich Ehrendomherr zu Metz. Seinen Chormantel schenkte er der Domkirche.

[4] Mit Faustrecht ist im Mittelalter vor allem das Fehderecht gemeint, siehe auch: https://www.mtrlegal.com/wiki/faustrecht/ (Stand 17.10.2025)

5. Herren und Leute, Rechte und Pflichten (noch weiteres zu 1. Untertanen und Grundherren)

Die Stellung der Untertanen zu ihren Herren ist die eines mit der Grundherrlichkeit verbundenen Schutzverhältnisses je nach freiem oder unfreiem Stande:

- Auf Grund der Freizügigkeit konnte sich der Freie gegen gewisse Verbindlichkeiten in den Schutz irgend eines Herrn begeben und ebenso entziehen ohne Einbuße seines Vermögens.

- Der Leibeigene genoss nicht einen Schutz seiner eigenen Wahl. Mit dem Genusse seiner Lehensrechte waren Verpflichtungen zu Diensten verbunden.

- Auf dem Gebiete seiner Hoheit hat der Grundherr das Recht, des Einlagers[1], Freihof[2], Hofhaus, die Wohnung, des herrschaftlichen Stellvertreters in der Gemeinde. Dauer des Aufenthaltes und Einrichtung zur Aufnahme des Herren und Gefolge, der Knechte, Pferde, Hunde, Falken usw. sowie alle Leistungen waren bestimmt. (In Rittersdorf fand das Einlager zur Anerkennung eines neuen Herren statt oder an einem zur Erklärung des Weistums angesetzten Jahrgeding).

- Jagd und Fischerei sind Hoheitsrechte. Zur Jagd werden die Untertanen als Treiber benutzt. Jagdfrevel wird mit dem Tode bestraft. (Der Graf von Vianden ließ den Falkensteiner aufhängen).

- Des Herrn Fundrecht erstreckte sich auf jeden Gegenstand. In ganz besonderer Weise wurde in den Weistümern des Bienenfundes erwähnt, dies wegen des hohen Wertes des zu jener Zeit zu Siegeln und Kerzen verwendeten Wachses. Wer gegen das Fundrecht frevelte, verfiel der Ungnade der Herren.

- Die Herren hatten Recht auf Weidgang, Langhalm[3] und Ackermacht auf Flur und Waldung. Die Untertanen durften nur vor Lichtmeß[4] im Stalle gehaltene Schafe zur Weide treiben, ebenso vor Johann[5] am eigenen Troge gezogenen Schweine in den Acker treiben. Für weiteres Recht muss Ackerschutz oder „Dem“[6] entrichtet werden.

- Holznutzung im Gemeindewalde steht dem Herren zu.

- In vielen Dörfern besaßen die Herren Höfe, Achte, Brühle[7], Wälder usw. Diese entrichteten kleine Zehnten. In dem freien Kammerforste zu Roth gehörte die Holznutzung dem Herren von Vianden allein.

- Den Herrn gehörte der Grundzins, dem kein auf dem Boden der Hoheit ansässiger Mann entgehen kann. (Dieser Zins hieß mancherorts Rauchhaber[8]).

- Für Belohnung und Aufnahme in die Gemeinde waren Gebühren zu entrichten.

- Von Ackerbau und Viehzucht war der große Zehnten, von Flachs und Hanf der kleine Zehnten zu liefern. Als besonderer Zehnten wurde erhoben bei Neubruch von Rodland.

- Hühner und Eier gehörten teilweise dem Herrn; ebenso Gänse.

- Die Fronden waren die drückendste Lasten; Gespann- und Handfronden erstreckten sich auf alle vorkommenden Arbeiten.

- Sterbfallrecht oder „Kurmut“ bestand darin, dass beim Tode des Hausvaters (auch mancherorts der Mutter) dem Herrn das zweitbeste Stück in Haus und Stall gehörte.

- Der zehnte Pfennig ist die Gebühr, welcher der Herr vom Verkaufe der Immobilien erhielt.

- Bannöfen und Mühlen gehörten dem Herren; auch bestand Kelter- und Brauzwang.

- Viele Herrschaften besaßen das Recht, ihr Weinwachstum zwangsweise verzapfen zu lassen; während dieser Zeit waren alle anderen Wirtschaften geschlossen.

- Die Aussteuer für die herrschaftlichen Kinder bei ihrer Verheiratung mussten in Neuerburg die Untertanen besorgen.

- Bei Privatfehden mussten die Leute Heeresfolge leisten, sich selber rüsten und eine Zeitlang im Felde auf eigene Kosten leben. Zu diesen Pflichten gehörten auch die Burghut und der Schlossbau.

- Zur Befreiung des Herrn aus der Gefangenschaft sind die Untertanen verpflichtet, ein Lösegeld aufzubringen, wogegen an manchen Stellen der Herr sich für den umgekehrten Fall verpflichtete.

- Die Untertanen waren verpflichtet, mit bewaffneter Hand die Aufrechterhaltung der Polizeigewalt und die Vollstreckung der Todesurteile zu vollziehen.

- Dem Herrn steht das Recht der Begnadigung zu. Dies Recht kann ihm jedoch durch den Landesfürsten entzogen werden.

- Das Begleitrecht konnte der Herr jedem seinen Bann durchziehenden Herrn aufdrängen.

- Die Zölle der Straßen, Tore und Brücken, die Akquise von Lebensmitteln und Handelswaren, Markt- und Platzgeld, die Abgaben der Schank- und Spesenwirte stehen dem Herrn zu. Eichung („Maßgebens“), Bestimmung des Weinpreises, Waren- und Viktualienschau[9], Tanzrecht zahlen Abgaben.

- Der Hochgerichtsherr hatte das Recht der Konfiskation auf eines Hingerichteten Gut- Hatte der Tote Kinder, so blieb diesen die Hälfte des Beweglichen.

- Wer ohne Erlaubnis auswandert, verliert sein Gut.

Dem Hochgerichtsherrn stand allein die Befugnis zu, aufgefundenen Leichname aufzuheben, ihm allein gehörte alles daran Befindliche; ebenso gestohlenes Gut. Das Recht der Erstnacht war nicht überall klar ausgedrückt.

Das Recht der Erstgeburt, d.h. die Erbfolge beim Herrn und in dem Privatbesitze bestand überall. Dieser Brauch war so tief in das Volksleben eingedrungen, dass selbst noch in den ersten zwanzig Jahren der preußischen Herrschaft die Bauern durch freiwillige Schenkung dem Erstgeborenen das Gut übertrugen. Es hatte freilich den Vorteil, dass die große Zersplitterung und Parzellierung vermieden wurde. Doch entsprach es den neueren sozialen Anschauungen nicht.

[1] https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Einlager

[2] Im Mittelalter und der Neuzeit war ein Freihof, auch Freihaus genannt, ein Gebäude das zwar innerhalb der Mauern einer Stadt lag, rechtlich aber nicht dem Stadtrat und der städtischen Gerichtsbarkeit unterworfen war. Alle Bewohner und Angestellten der Freihöfe waren landesunmittelbar, sie hatten ihren Gerichtsstand vor dem Landgericht und waren von städtischen Steuern und weiteren Lasten (wie Einquartierung, Wachtpflichten usw.) befreit. Zudem konnten sie auch Handwerker und Künstler beschäftigen, die nicht in der Stadt ansässig waren und nicht den einheimischen Zünften angehörten. (Quelle: https://www.stadt-land-erleben.de/lexikon2/freihof.htm)

[3] Anderer Begriff für Grasweide, siehe auch den Artikel von Berthold Welter „Geschichte des Dorfes Mainzweiler auf S. 178 im Heimatkalender des Landkreises St. Wendel 1957/1958.

[4] https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Lichtmess

[5] https://mittelalter.fandom.com/de/wiki/Johannistag

[6] https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Dehmen

[7] Sumpfiges, wald- und wiesenreiches Gelände

[8] Auch Rauchhafer, Haferabgabe vom eigenen Hausstand

[9] Viktualien = Lebensmittel; Nicht nur vor minderwertigen Nahrungsmitteln versuchte die Stadt ihre Bürger zu schützen. Sie mußte auch dafür sorgen, daß die Nahrungsmittel in genügenden Mengen vorhanden waren. Das galt vor allem zu Zeiten von Krieg und Mißernten. Aber auch in ruhigen Tagen kam es häufig zu Getreidenot und zu bedrohlichem Knappwerden anderer Nahrungsmittel, was zu empfindlichen und oft lange dauernden Teuerungen führte, wenn es der Stadtverwaltung nicht gelungen war, rechtzeitig vorzusorgen. Die strenge Handhabung der mittelalterlichen Lebensmittelschau ist ein eindrucksvolles Kapitel aus der Geschichte der Hygiene. Gewiß, es handelte sich dabei lediglich um den Schutz einheimischer Konsumenten, denn dem Fremden durfte alles verabreicht, alles verkauft werden. Aus den unzähligen Verordnungen einige Beispiele: In Florenz war es verboten, Fleisch, das schon am Sonnabend zum Verkauf ausgelegen hatte, am Montag wieder feilzubieten. Fischhändler durften zur besseren Kontrolle ihrer Ware die Fische nirgends anders als auf dem Markte absetzen. In Zürich durften nicht verkaufte tote Fische am Abend nicht zurückbehalten, sondern mußten weggeschafft werden (1319), in Luzern durften sie gar nur von einer Essenszeit zur andern feilgeboten werden. In Basel durften die nicht verkauften Fische nur auf einer Freibank, einem bestimmten Verkaufsstand, der mindere Qualitäten feilhält, nochmals zum Verkauf ausgeboten werden, aber nur an Fremde (Anfang des 13. Jahrhunderts). Augsburg hatte schon 1276 bestimmt, daß nicht einwandfreies Fleisch kenntlich gemacht und auf einer besonderen Bank verkauft werden müsse. Im Gegensatz zu derartig einsichtsvollen Bestimmungen stehen die Anweisungen mancher Städte, Fleisch kranker Tiere dem Spital zu überweisen (Straßburg 1435). Quelle: https://www.amuseum.de/medizin/cibazeitung/jun37.html

6. Die Todesstrafe – der Hexenwahn

Nach herkömmlichen Rechtsverfahren ließ das Hochgericht die Todesstrafe mittels des Stranges oder des Feuers (bei Hexen) vollziehen. 1531 erließ Kaiser Karl V. ein Reichsgesetz, das bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts für die Rechtspflege in Deutschland maßgebend war. Darin finden wir das Abschneiden der Zunge, das Abhauen der Finger und eine ganze Anzahl verschiedenartiger Todesstrafen, so das Köpfen, Hängen, Ertränken, das Rädern, Verbrennen, Vierteilen und das Lebendigbegraben werden angedroht. Es war in das Ermessen der Schöffen gestellt, ob sie die eine oder die andere Todesstrafe verschärfen wollten durch Schleifen des Verbrechers nach der Richtstätte, oder dass er auf dem Wege dorthin mit glühenden Zangen gezwickt wurde.

Unter dem Papste Johann XIII. erschien 1487 der berüchtigte „Hexenhammer“, ein Buch, das von de päpstlichen Bevollmächtigten für Alamannien, einem gewissen Heinrich Krämer, aus Deutschland unter Mitwirkung der beiden Dominikanermönche Jakob Sprengel aus Köln und Johann Kremper aus Konstanz verfasst war. Der Papst erteilte dem Bischof Albert von Straßburg, einem bayrischen Fürstensohn (gestorben 1506) die Vollmacht, dem Hexengerichte durch alle geistigen Strafen wie durch Zuziehung des weltlichen Armes behilflich zu sein.

Am 6. November 1446 ging mit Jakob Hochstraeden das kirchliche Hexengericht an die bürgerlichen Richter über. Die bürgerlichen Anwälte wollten aber keinen Angeklagten verteidigen, denn es ist vorgekommen, dass sie dadurch selbst die Folter erleiden mussten. Und so griff man zu dem „Ordal“, d.h. Gottesurteil. Man warf die Hexen ins Wasser. Gingen sie unter, so brachte man sie zum Holzstoß und verbrannte sie. In den luxemburgisch-niederländischen Landen war das Verfahren der Hexenwaage von „Oudevater“ üblich. Wog eine über 30 Pfund, so wurde sie freigesprochen; wog sie weniger, so war sie verloren. Tatsächlich sollen 13 Hexen verbrannt worden sein, weil der Schöffe ihr Gewicht auf 1 Lot angab.

In der Stadt Neuerburg lebte im 17. Jahrhundert ein Blödsinniger, der in die Kirche schlich, sich des heiligen Öls bemächtigte und seine Schuhe damit schmierte. Er wurde wegen dieser schändlichen Tat vor das Hochgericht gestellt, gefoltert, zum Tode und zur vorherigen Abhauung der rechten Hand verurteilt. Der „Mißtätige“ wurde mit Ketten behangen, aus dem Schloßkerker nach der Stadt geführt, der Stab über ihn gebrochen, die Hand abgehauen und der blutende Mensch in einem Zuge im Gänsemarsch nach der ½ Stunde entfernten Richtstätte geführt und dort gehenkt.

7. Die Hexe von Neuerburg

Die fürstliche Familie von Leuchtenberg stand im Beginn des 16. Jahrhunderts durch Heirat des Landgrafen Wilhelm Georg mit der Gräfin Erika von Manderscheid mit dem angesehenen Geschlechte der Manderscheider in enger Verbindung. Infolgedessen hielt sich im Jahre 1643 auf dem Schlosse zu Neuerburg die schöne Gräfin Claudine von Leuchtenberg auf. Das edle Fräulein starb daselbst in der Blüte der Jahre eines plötzlichen Todes, und der Umstand, dass in derselben Nacht ein gewaltiger Sturm das Schloss umtobte und die Zimmertüre der Gräfin sich mehrmals auf unerklärliche Weise öffnete, dass ferner der Ortsbader (Arzt) auf Eid und Gewissen versicherte, in der Leiche befinde sich Gift, ließ die Vermutung aufkommen, ein im Geruche der Hexerei stehendes Weib sei an dem schnellen Tode der Gräfin schuld.

Vor das Hochgericht zu Neuerburg geladen, machte das Weib folgendes Geständnis (jedenfalls nach Anwendung der Folter): Es schwebte ihr alle begangenen Gräueltaten, Hexentaten, so traumhaft und verworren vor, dass sie nicht mi Sicherheit angeben könne, ob sie mit dem Geist oder mit dem Körper an der Zauberei beteiligt sei, sie glaube aber auch mit dem Leibe bei der Hexenversammlung gewesen zu sein. – Vor einigen Jahren sei in dem nahen Mühlbusch ein schwarz gekleideter Mann zu ihr gekommen und habe ihr unter vielerlei Versprechungen zugeredet „Gott ab- und ihm zuzusprechen.“ Sie hat endlich eingewilligt, sei mehrmals mit auf dem Sinspelter Toll gewesen, wo sie allesamt rücklings mit Ruten ins Wasser geschlagen hätten, um zur Verderbung der Früchte Frost und Nebel zu erzeugen. Auf dem Tanzplatze am Mühlenbusch sei es hoch hergegangen. Die Vornehmen seine auf gewaltigen Pferden und mit goldenen Kutschen gefahren. In der Nacht vom 23. auf den 24. Januar hätten sie dort beschlossen, das edle Fräulein zu töten. Sie haben auf dem St. Louiskirchhofe die Leiche eines ungeborenen und ungetauften Kindes ausgegraben und daraus den Todestrunk für das edle Fräulein bereitet. Dann sei die Gesellschaft auf schwarzen Böcken gefahren, ein Teil sei auf den Gängen geblieben, der andere Teil habe dem Fräulein den Gifttrunk aus einem schwarzen Becher eingeflößt.

© Familie Gisela Metzen, Bitburg, Stadtarchiv Bitburg