Im Folgenden finden sich mehrere Texte, die von Burkhard Kaufmann zusammengetragen wurden.

"Eine Frage der Zeit": Judenfeindlichkeit in Bitburg vor 1938

Otto Pelzer erinnert sich an die jüdischen Bürger Bitburgs

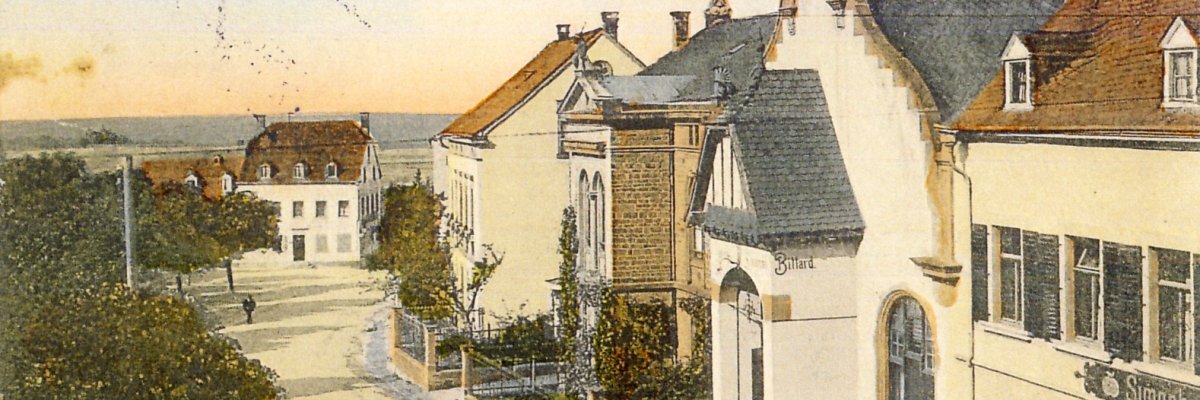

© Stadtarchiv Bitburg

© Stadtarchiv Bitburg © Stadtarchiv Bitburg

© Stadtarchiv BitburgHerbert Kallmann berichtet von den 1920er und 1930er Jahren

,, We had a nice little community" (,,wir hatten eine hübsche kleine Gemeinde ''), erinnerte sich Herbert Kallmann (1917-1999), in einem Brief aus dem Jahr 1993 an seine Jugend in Bitburg.1 Die dortige Synagoge war einst der Mittelpunkt einer kleinen Landgemeinde, wie es sie damals zu Hunderten in Deutschland gegeben hat. Ihre besten Jahre hatte die Gemeinde vor dem Ersten Weltkrieg erlebt. Damals, 1906, zahlte sie 72 Mitglieder, gegenüber 60 im Jahr 1925. Und obwohl sich im Deutschland der 1920er Jahre wieder verstärkt antisemitische Strömungen bemerkbar machten, scheint das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden in Bitburg damals noch unproblematisch gewesen zu sein. Der zitierte Brief macht aber auch deutlich, wie rasch sich diese Situation ändern sollte.

Herbert Kallmann wurde am 06.01.1917 in Bitburg geboren. Sein Vater Siegmund Kallmann stammte aus Irrel und war Viehhändler und Schatzmeister der Synagoge. Die Mutter war Paula Kahn aus Rülzheim/Pfalz. Herbert Kallmann hatte einen älteren Bruder namens Silve (geb. Bitburg 13.02.1915), der 1937 nach Amerika auswanderte und dort ein erfolgreicher Chemiker wurde. Die Familie bewohnte ein Haus im Glockenhäuschen. Ein zweiter ,,Silve Kallmann" war der Bruder von Vater Siegmund, der in der Kölner Straße 4 lebte.

Herbert Kallmann berichtet von einer zunächst unbeschwerten Jugendzeit: ,,In diesen frühen Jahren war Antisemitismus etwas, wovon wir oder ich nie etwas gehört hatten. (. ..) Ich kann mich noch erinnern, dass - es mag etwa um 1930 herum gewesen sein - eine Feier stattfand aus Anlass des 75-jahrigen Jubiläums der Gründung der Synagoge. Die Hauptredner waren der Landrat und der Bürgermeister von Bitburg."2

Anfang der 1930er Jahre hat Herbert Kallmann die ersten Nationalsozialisten in der Stadt erlebt:

,,Ich erinnere mich, dass in den frühen 1930er Jahren die Braunhemden in großen schwarzen Mercedes-Wagen am Grünen See und in der Kölner Straße zusammenkamen, wo jetzt das Eifelbräu ist. Dort waren ein Restaurant und ein Kino und die katholische Bücherei nebenan. Es begann ziemlich schwierig zu werden für uns, besonders nach dem, was wir von Radio Luxemburg hörten. Diese Braunhemden waren sicher nicht aus Bitburg, wir kannten keinen einzigen, sie waren wahrscheinlich aus Trier oder so. "

1 Datiert 21.03.1993, Original handschriftlich in englischer Sprache, Übertragung und Übersetzung: Burkhard Kaufmann. Herbert Kallmann lebte damals in Denair / Kalifornien, und antwortete damit der Bitburger Schülerin Bettina Rosenbaum. Sie hatte ihn gebeten, für eine Facharbeit am Bitburger Gymnasium seine Erinnerungen an das Leben der Juden in Bitburg zu erzählen. Ein Exemplar der Arbeit, die unter anderem auch eine Kopie dieses Briefes enthalt, befindet sich im Stadtarchiv Bitburg und ist als PDF-Dokument auf dieser Seite abrufbar.

2 Die Einweihung der Synagoge fand am 21.09.1878 statt, es durfte sich also eher um die 50-Jahr-feier gehandelt haben, die für das Jahr 1928 anstand.

Herbert Kallmanns persönliches Erlebnis 1933

Auch für Herbert Kallmann wurde das Jahr 1933 zu einem entscheidenden Wendepunkt. Über das, was er in seiner Heimatstadt noch erwarten konnte, erhielt er rasch Klarheit: ,,1933 verließ ich die Schule, hatte eine Stellung im Büro des Simonbräu haben können; aber sie warnten mich, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis sie keine Juden mehr beschäftigen konnten. So zog ich weg von Bitburg nach Rülzheim/Pfalz (bei Landau), dem Geburtsort meiner Mutter. Dort arbeitete ich in der Zigarrenfabrik meines Onkels, einem Familienunternehmen, als Lehrling und Buchhalter. Gelegentlich kam ich zu Besuch zurück nach Bitburg. Es wurde immer beängstigender. Bei all den Wutreden von Goebbels und Hitler hat man sich einfach nicht mehr sicher gefühlt. Ich sehe noch vor mir wie ein früherer Klassenkamerad namens Ernst Kollnot in HJ-Uniform auf mich zukam; er versuchte sich zu erklären - aber das war zu viel für mich. Ich habe ihn einfach ignoriert. "

Ausreise jüdischer Bürger

Während der staatliche Unterdrückungsapparat so das Leben immer weiter erschwerte, kam den Kallmanns ein eigenartiger Zufall zu Hilfe. So berichtet Herbert Kallmann: "1935 traf mein Vater im Zug nach Trier einen früheren Anwohner, der Schmied war. Er hatte ein kleines Haus in Reckingen bei Mersch in Luxemburg. Er bot an, sein Haus gegen unseres im Glockenhäuschen zu tauschen, weil die Menschen in Luxemburg alle Deutschen boykottierten." Die Brüder Kallmann setzten alles daran, ihre Eltern von dieser Idee zu überzeugen. So zog das Ehepaar nach Reckingen und betrieb dort eine kleine Landwirtschaft mit Hühnern und Rindern. Silve schloss 1937 in Köln sein Chemiestudium ab und emigrierte im selben Jahr in die Vereinigten Staaten. Auch Herbert Kallmann bereitete jetzt seine Ausreise vor. Kurz vor der Abfahrt von Le Havre am 18. Juli 1938 besuchte er ein letztes Mal seine Heimatstadt: ,, Vor meiner Abreise kam ich noch einmal nach Bitburg um meinen Onkel Silve zu besuchen; er war in Sorge und dachte, ich mache einen großen Fehler. Er glaubte wirklich, dass Hitlers Tage gezählt seien. Wie hat er sich geirrt! Seine ganze Familie ist im Holocaust umgekommen. "

Bis 1938 hatten zahlreiche Bitburger Juden die Stadt verlassen. Schon bei der Volkszählung vom 16.06.1933 wurden nur noch 51 jüdische Einwohner verzeichnet; am 10.10.1938 waren es nur noch 11. Die meisten haben sich in die Vereinigten Staaten retten können, auch die Eltern der beiden Kallmann-Brüder folgten ihren Söhnen. Danach wurde es immer schwieriger sich ins Ausland zu retten. Viele, denen die Flucht in die zunächst freien westlichen Nachbarländer gelang, gerieten dort später in die Fänge der deutschen Besatzer.

Beginn des Boykottes gegen jüdische Familien

Wie die Ausgrenzung der jüdischen Familien in Bitburg ihren Anfang nahm, lasst sich nur vermuten. Schon am 1. April 1933 hatte die NSDAP zum Boykott jüdischer Geschäfte in ganz Deutschland aufgerufen. Die Aktion hatte zwar nicht die erhoffte Wirkung, ließ jedoch erahnen, welche Maßnahmen zur Ausgrenzung jüdischer Unternehmen noch folgen sollten. Wie der Boykott in Bitburg befolgt wurde, ist unbekannt. Allerdings fallt auf, dass die Geschäfte mit jüdischen Inhabern bald nicht mehr im Anzeigenteil der Bitburger Zeitung vertreten waren. Dies spricht dafür, dass sich deren Situation auch in Bitburg signifikant verschlechtert hatte. Umgekehrt sollte später die Bezeichnung ,,arisches Unternehmen" zum Werbeargument in der Zeitung werden (1935).

Boykott des Geschäftes Pelzer Ecke Hauptstraße/Schliezgasse

Walter Thielgen, Jahrgang 1929, erinnerte sich, wie er eines Tages mit seiner Großmutter - es war 1938, das Jahr seiner Erstkommunion - auf dem Weg war zum Textil Geschäft Pelzer (Hauptstraße/Ecke Schliezgasse, damals genannt der ,,obere Pelzer", im Gegensatz zum ,,unteren Pelzer" am Spittel). Vor dem Laden wurden sie von Männern fotografiert und seine Großmutter habe darüber geschimpft.1 Zu dieser Beobachtung passt eine Meldung der Bitburger Zeitung vom 13.05.1938, der zufolge einem Beamten oder Angestellten, der jüdischen Geschäften Waren bezieht, fristlos gekündigt werden konnte.

1 mündlicher Bericht von Walter Thielgen, Hahnenberg 63, Bitburg, (*29.04.1929 +16.11.2012), am 25.08.2008).

Aktionen gegen die Familie Joseph

Direkte feindselige Aktionen gegen jüdische Familien sind in Bitburg ab 1936 bekannt: Familie Victor Joseph (damals An der Römermauer 9) erhielt seit 1936 telefonische Anrufe, in denen sie übel beschimpft wurde. Eines Sonntagmorgens mussten sie feststellen, dass die Fassade ihres Hauses mit Teer verschandelt worden war. Im April 1937 wanderten sie nach Amerika aus.

Aktionen gegen Salomon Kallmann

Im Görenweg wohnte bis zum 20.12.1937 Salomon Kallmann mit seiner Familie. Ein Arbeiter der Brauerei, der in Rittersdorf lebte, kam regelmäßig dort vorbei und sang eines der Hasslieder der SA:,, Stellt die Juden an die Wand!"1 Auf einem Schild in einer Bitburger Backerei war Anfang der 1940er Jahre zu lesen:,, Hier werden keine Juden bedient".

1 mündlicher Bericht van Frau Maria Klein, Stockstraße 43, 10.04.2008.

antijüdische Redensarten

Neben offener Aggression ist auch ein passiver Antisemitismus zu erwähnen, der sich beispielsweise darin äußert, dass ein Vater seiner Tochter riet, sich von den Juden fernzuhalten. An verschiedenen volkstümlichen Redensarten wird schließlich deutlich, dass die seit Jahrhunderten überlieferten Vorurteile zumindest in Teilen der Bevölkerung lebendig geblieben waren, etwa wenn es heißt: ,,Wenn man die Juden hinten zum Haus rausgeschickt hat, sind sie vorne wieder reingekommen".